インタビューから学ぶ米国の課題

ワシントン研究連絡センター

2018年度国際協力員 吉田澪

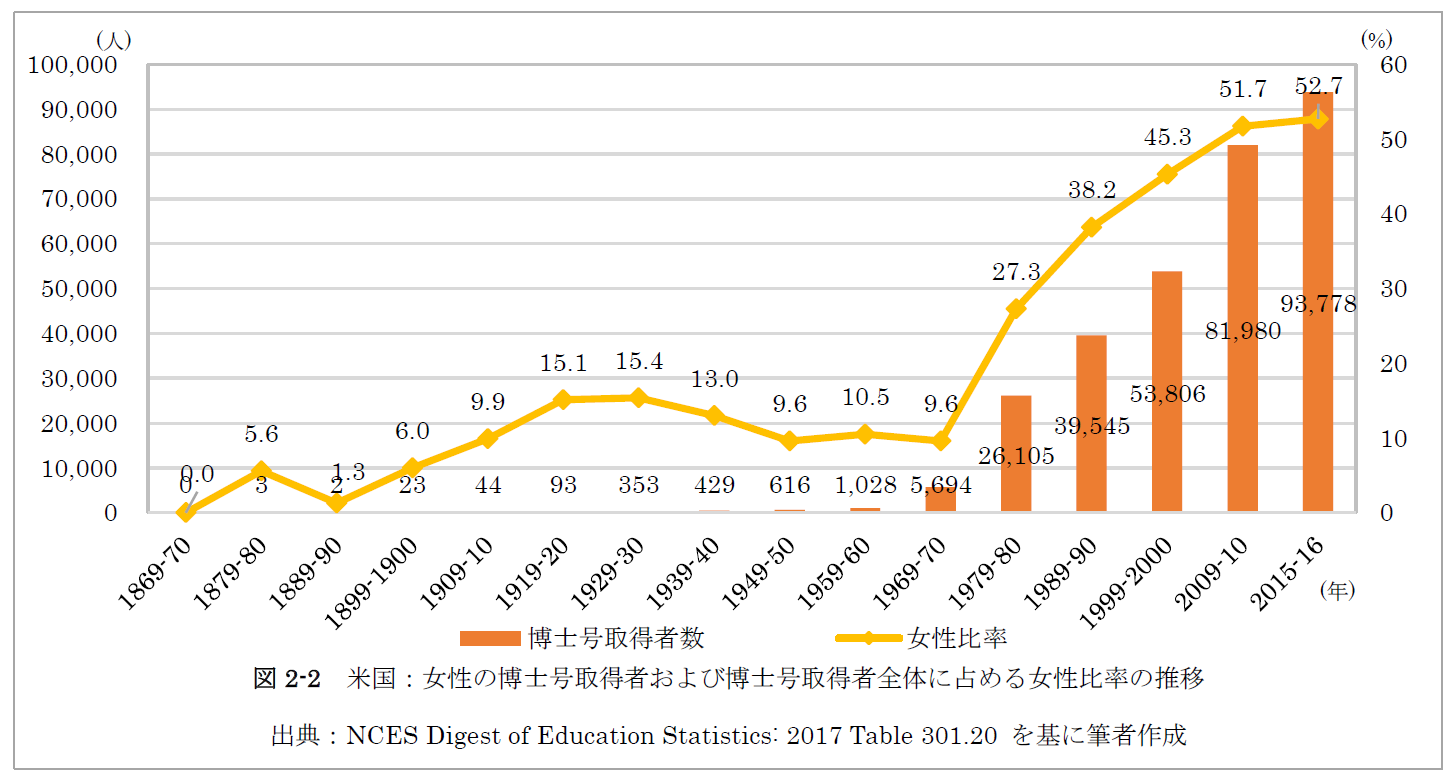

米国における女性の高等教育進出は1830 年代から推進され、女性初の博士号取得は1879-80 年である(ホーン川嶋 2004:23)。1979-1980 年に女性の博士号取得者数が爆発的に増加した背景には、1960 年代後半における第二波フェミニズム5の影響がある可能性が考えられる。その後10 年ごとに10%程度割合が上昇し、2009-2010 年には51.7%に到達し、2015-2016 年は52.7%を記録した。博士号取得者数をみる限り、米国では博士課程への進学や研究者を志すことは男性だけでなく女性にも開かれた選択肢であると考えられ、女性の参画が実現している。

5:第一波は女性が参政権獲得を求めた1920年代の運動を指し、第二波は女性が平等な政治的経済的社会的権利の獲得を求めた1960年代の運動を指す(有賀 1999:117)。

数字でみると女性研究者の参画が促進されている米国において、実情はどのようなものであるだろうか。日米で研究を経験され、現在米国議会図書館で勤務されているスティーン智子先生にインタビューを行い、ご自身の経験や日本および米国の女性研究者を取り巻く環境について話をうかがった。スティーン先生は日本の大学院で薬剤師の資格を取得後、渡米しコーネル大学で博士号を取得、その後ハーバード大学、ジョンズ・ホプキンス大学やジョージ・ワシントン大学等で教鞭をとり、現在は米国議会図書館で勤務しながら、ジョージタウン大学でもAdjunct Associate Professor をされている。

スティーン先生によると米国では妊娠・出産を理由として、研究費を一時停止する制度が浸透していないとのことである。女性研究者の方が男性に比べて個人的な要因、主に妊娠・出産によりアカデミック・トラックを離脱しやすい傾向にあることや非直線的なキャリアパスを辿りやすいことは研究によっても示されているところである(Elsevier 2018:11)。

スティーン先生が述べられた内容は以下の通りである。

●近年育児をナニーに任せ、親が子育てに積極的に関与しない家庭も増加している。そのようにナニーに家事や子育てを委託出来るのは経済的に余裕のある家庭に限定されており、根本的な問題を解決するためには、産休育休制度の導入といった連邦政府の介入、国レベルの改善が不可欠である。

●共働きの場合でも依然として女性が「セカンド・シフト」として家事をこなし、女性は睡眠時間を削って家庭でも「働いて」いる。

●スティーン先生ご自身の経験:幼い頃から母親に「性別関係なく自分で何でも出来るようにすること」、そして「結婚したとしても相手に頼ることは考えず自立すること」と教えられ、そのような教育方針のもと自分自身と弟は同様の教育を受けた。学校もそのような方針であった。その幼少期の教育方法が現在の自分にも大きく影響を与えていると感じている。結婚後の生活について、前夫(米国人)は良くも悪くも完全な分担制で、自分が辛い時でも分担された業務は消化しなければならなかった。現夫(アイルランド人)とは担当制で家事を振り分けている。自分が研究費の申請や研究で多忙な時は夫が担当外の家事も行っている。

別の課題として女性研究者が直面するステレオタイプやジェンダー・バイアスが挙げられる。スティーン先生ご自身、男性研究者に研究と私生活の両立は困難であると直接言われたこともある反面、理解のある男性研究者が女性研究者を後押ししてきた例も多く見てきたことを教えてくださった。また、スティーン先生は男性のみならず、女性研究者からも驚くような言葉をかけられたことがあるという。例えば、渡米したての頃、米国の先輩女性研究者に「スカートを履いたらだめ。「女」と思われたらキャリアはそこで終わり。」や、「子どもがいるの?子どもはテニュアを取得してから持つものでしょ。」と言われたそうだ。スティーン先生は日本では特にそのような経験はなく、米国では女性研究者は「肩を張って歩いていないと差別される」といった考えを持っている人も多いという。そして自分自身が辛い経験をしてきた女性研究者ほど若手の女性研究者に厳しくする傾向にあるといったことも見聞してきたとのことである。スティーン先生のように若手研究者に寄り添ってアドバイスをする先生は珍しいと学生によく言われるそうだ。女性研究者は男性のみならず女性からも標的にされてしまう。そして一部の女性研究者は過去の苦しい経験により、次世代の女性研究者に対して配慮のない態度を取ってしまうといった負のループを生み出してしまっているのだ。

今回のスティーン先生へのインタビューでは、米国では産休育休制度が不十分であること、依然として女性に家事・育児が偏っていること、そしてジェンダー・バイアスに基づく不均衡が存在し、女性が求める真の平等や参画は実現されていないことが明らかになった。

米国は独自の課題を抱えつつも、日本と比較すると女性研究者の参画が実現されていることは事実である。そして現状に満足するのではなく、真の女性および男性研究者の機会均衡を追求しようとする前向きな力学は多様性の促進と親和的であり、社会に変化をもたらそうとしている。

吉田澪 (ワシントン研究連絡センター 2018年度国際協力員)

※2018年度国際協力員レポート「「女性」研究者と多様性―米国の経験から学ぶ支援の在り方―」からの抜粋。全文は以下のURLから閲覧できます。https://www-overseas-news.jsps.go.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/2018kenshu_02was_yoshida.pdf